編者按:

1931年9月18日,日本在沈陽(yáng)制造九一八事變,強(qiáng)占我國(guó)東北。1937年7月7日,日軍蓄意制造盧溝橋事變,開始全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng),日軍在我領(lǐng)土上燒殺搶掠,無(wú)惡不作,大半個(gè)中國(guó)皆遭日軍鐵蹄蹂躪,1945年8月15日日本宣布無(wú)條件投降,9月2日,日本代表在投降書上簽字,中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利結(jié)束。2014年2月27日十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過,將每年的9月3日定為中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利紀(jì)念日。日本對(duì)中國(guó)的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)中,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)傷亡人數(shù)達(dá)3500多萬(wàn),直接和間接財(cái)產(chǎn)損失共達(dá)6000多億美元,給中華民族帶來(lái)了深重災(zāi)難。云陽(yáng)縣中心鎮(zhèn)(原老縣城)和云安鎮(zhèn)雖是地處長(zhǎng)江三峽腹心地區(qū)的蕞爾小城鎮(zhèn),也未能逃過日軍的數(shù)次慘烈轟炸,造成數(shù)百人傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失。

云陽(yáng)人民從日本侵略中國(guó)的那一刻起,同仇敵愾,積極參與抗日救亡。國(guó)民黨云陽(yáng)縣政府(以下簡(jiǎn)稱縣政府)和中共云陽(yáng)黨組織通過各種形式積極備戰(zhàn),在合作與對(duì)抗中,在云陽(yáng)本土及縣外,抒寫了抗日救亡的不朽篇章。在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)取得全面勝利75周年之際,中共云陽(yáng)縣委黨史研究室黃漢生特編寫反映云陽(yáng)人民積極參與和配合抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的紀(jì)實(shí)文章,以茲全縣人民銘記抗戰(zhàn)歷史,弘揚(yáng)民族精神,紀(jì)念我縣抗日先烈和在日軍轟炸中遇難的先輩同胞。

組織機(jī)構(gòu)

1931年九一八事變揭開中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的序幕,云陽(yáng)雖為大后方,積極組織抗日,縣政府成立兵役科,主要承辦壯丁調(diào)查、征集、組訓(xùn)及管理在鄉(xiāng)軍人等事宜。1936年3月1日,云陽(yáng)縣抗日防空支會(huì)成立。隸屬縣政府,受萬(wàn)縣抗日防空指揮部指揮,負(fù)責(zé)全縣防空事宜。支會(huì)設(shè)會(huì)長(zhǎng)1人,副會(huì)長(zhǎng)2人,總干事1人。會(huì)長(zhǎng)由縣長(zhǎng)盧琰兼任,副會(huì)長(zhǎng)由會(huì)長(zhǎng)推薦報(bào)萬(wàn)縣防空指揮部委任。支會(huì)下設(shè)總務(wù)、宣傳、訓(xùn)練、研究4個(gè)組。

1936年3月7日,云陽(yáng)縣抗日防護(hù)團(tuán)成立。隸屬縣政府,團(tuán)部設(shè)在縣政府內(nèi),縣長(zhǎng)廖虹甫兼任防護(hù)團(tuán)長(zhǎng),設(shè)副團(tuán)長(zhǎng)2-3人,其它雇員5人。該組織為本縣民國(guó)時(shí)期抗日防空,救護(hù)機(jī)構(gòu)。裝備有輕型對(duì)空火器和一般防護(hù),救護(hù)及消防器材。下設(shè)消防、救護(hù)、工務(wù)隊(duì)和醫(yī)院救護(hù)站。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)分團(tuán)。平時(shí)負(fù)責(zé)防空設(shè)施,消防設(shè)施的修理,對(duì)防空人員進(jìn)行訓(xùn)練,戰(zhàn)時(shí)擔(dān)負(fù)對(duì)空監(jiān)視、警戒、防火、防毒、救護(hù)、兵力部署、對(duì)空作戰(zhàn)等任務(wù)。據(jù)1938年10月6日統(tǒng)計(jì),全團(tuán)有隊(duì)員1212人,1943年隸屬國(guó)民兵團(tuán)。

1938年12月13日省政府第3760號(hào)指令批復(fù)成立“云陽(yáng)縣抗日動(dòng)員委員會(huì)”,縣長(zhǎng)陳言綍兼任主任委員,畢澄清任指導(dǎo)員。

1939年3月1日,縣抗日防護(hù)團(tuán)設(shè)立防空監(jiān)視隊(duì)。下設(shè)岐陽(yáng)關(guān)(今屬蔈草鎮(zhèn))、無(wú)量山(今屬雙土鎮(zhèn))、尖峰寺(今屬紅獅鎮(zhèn))3個(gè)監(jiān)視哨。同年10月6日在小江(今屬人和街道)、窄口子(今屬農(nóng)壩鎮(zhèn))增設(shè)2個(gè)獨(dú)立監(jiān)視哨。1941年設(shè)坳口場(chǎng)(今屬龍角鎮(zhèn))、岐陽(yáng)關(guān)、老汪寺、龍洞場(chǎng)、尖峰寺、沙沱寺、桑坪場(chǎng)、窄口子、無(wú)量山等9所防空哨所。

1940年10月5日縣政府召開籌備會(huì),11月16日正式成立“云陽(yáng)縣空襲服務(wù)救濟(jì)聯(lián)合辦事處”。主要職責(zé):防空疏散、收容安置、醫(yī)療救護(hù)、撫恤掩埋等。下設(shè)警報(bào)、警戒、燈火管制、避難、消防、救濟(jì)、經(jīng)濟(jì)、消毒等8個(gè)組。

1940年縣政府成立“云陽(yáng)縣戰(zhàn)時(shí)工作委員會(huì)”,縣長(zhǎng)梁敬民任主任委員,楊秩東任副主任委員。下設(shè)總務(wù)、經(jīng)濟(jì)、兵役、宣傳4個(gè)組。各組設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及干事。

1942年4月抗日防護(hù)團(tuán)官兵共489人。具體負(fù)責(zé)承擔(dān)敵機(jī)進(jìn)入領(lǐng)空監(jiān)視、警報(bào)和被轟炸后消防救護(hù)等。

宣傳動(dòng)員

九一八事變后,日本軍國(guó)主義加緊了對(duì)中國(guó)的侵略。1932年1月28日,日本武裝侵犯上海,在上海、南京讀書的云陽(yáng)籍學(xué)生譚林、陶誾、解華、趙唯等20余人回到云陽(yáng)。他們出于愛國(guó)熱情和對(duì)日寇侵占中華的仇恨,在云陽(yáng)創(chuàng)辦了《國(guó)難周刊》雜志,喚起民眾,宣傳抗日,云陽(yáng)人民掀起了如火如荼的抗日救亡運(yùn)動(dòng)。在中共云陽(yáng)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和影響下,云陽(yáng)的抗日救亡宣傳活動(dòng)最具影響和特色,其活動(dòng)內(nèi)容豐富多彩,活動(dòng)形式生動(dòng)活潑,活動(dòng)范圍遍布城鄉(xiāng),有效地激發(fā)了云陽(yáng)民眾的愛國(guó)熱情,增強(qiáng)了戰(zhàn)勝日本侵略者的信心。

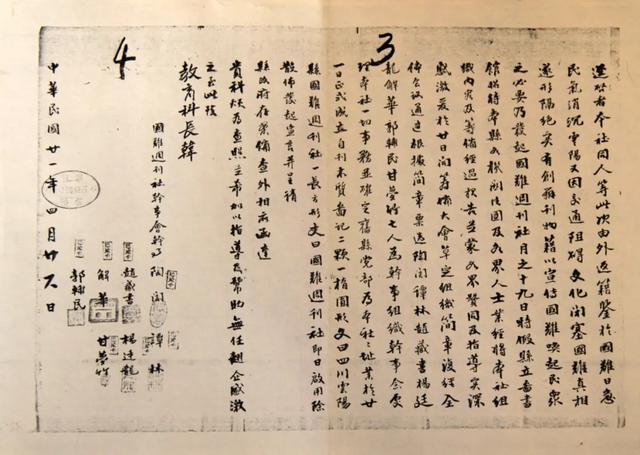

1932年4月26日,陶訚、譚林等人向縣教育科呈報(bào)申請(qǐng)出版《國(guó)難周刊》

1938年12月28日,縣政府召開有各機(jī)關(guān)、法團(tuán)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)長(zhǎng)、聯(lián)保主任等參加的臨時(shí)行政會(huì)議,決定以云陽(yáng)縣抗日動(dòng)員委員會(huì)為核心,開展“抗戰(zhàn)總動(dòng)員宣傳周”活動(dòng)。從1939年1月1日至7日為全縣總動(dòng)員宣傳周,進(jìn)行大規(guī)模的全民抗戰(zhàn)總動(dòng)員。第一階段為縣城總動(dòng)員;7日至14日為第二階段各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總動(dòng)員。宣傳周第一天,縣政府和縣抗戰(zhàn)動(dòng)員委員會(huì)在縣城西坪大操場(chǎng)召開數(shù)千人參加的抗戰(zhàn)總動(dòng)員大會(huì)。縣長(zhǎng)陳言綍號(hào)召全縣人民“有糧出糧,有人出人,有錢出錢”支援抗戰(zhàn),共赴國(guó)難;宣傳隊(duì)員發(fā)表抗戰(zhàn)演說(shuō);表演抗戰(zhàn)文娛節(jié)目。大會(huì)通過了《云陽(yáng)縣總動(dòng)員宣傳周宣傳大會(huì)宣言》,《云陽(yáng)公報(bào)》為此發(fā)表消息。隨后,全縣各區(qū)、聯(lián)保、學(xué)校師生組成宣傳隊(duì)伍,舉行聲勢(shì)浩大的抗日宣傳。

1939年2月,原東北“皮鞋少將”江民聲棄官抗日,組織“生活書店”10人到云陽(yáng)縣云安鎮(zhèn)進(jìn)行抗日宣傳,中共云陽(yáng)黨組織發(fā)動(dòng)群眾在云安沙灣河壩舉行歡迎大會(huì)。由郭沫若領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)民政府軍事委員會(huì)政治部第三廳“孩子劇團(tuán)”也來(lái)到云陽(yáng),在城區(qū)和云安等地巡回抗日演出一個(gè)多月,并到野戰(zhàn)醫(yī)院對(duì)傷病員進(jìn)行了慰問演出。

與此同時(shí),縣立中學(xué)、女子師范、東城小學(xué)、西城小學(xué)、竹溪小學(xué)、雙土小學(xué)等師生在中共云陽(yáng)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下,組織歌詠隊(duì)、戲劇隊(duì)、建立“救亡閱覽室”,利用寒暑假在全縣各地辦壁報(bào)、刷標(biāo)語(yǔ)、發(fā)傳單進(jìn)行抗日宣傳活動(dòng)。并通過寫信、發(fā)快電慰問和鼓勵(lì)十九路軍的抗日將士。積極組織青年北上延安,尋求革命真理和抗日救亡道路。尤其是受從延安返鄉(xiāng)進(jìn)行抗日宣傳的盛超群、郭良等革命青年的激勵(lì)鼓舞,云陽(yáng)青年掀起了一股奔赴延安的熱潮。云陽(yáng)的抗日救亡活動(dòng)從初期的個(gè)人行為和小規(guī)模集會(huì)、游行等,逐步發(fā)展為在中共云陽(yáng)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下,有組織、有規(guī)范,以共產(chǎn)黨員為主導(dǎo),帶領(lǐng)師生、工人和農(nóng)民等群眾參與的全民抗日救亡運(yùn)動(dòng)。

募捐調(diào)運(yùn)

抗戰(zhàn)爆發(fā)后,云陽(yáng)各界積極捐款捐物,搶運(yùn)軍需物資(主要是糧食、食鹽、軍馬草料等),支援前線。據(jù)檔案資料記載,1938年云陽(yáng)縣成立籌捐委員分會(huì),當(dāng)年就征募寒衣捐16000元,征募慰勞傷兵捐5000元。1941年,國(guó)民政府在全國(guó)發(fā)起獻(xiàn)機(jī)運(yùn)動(dòng),縣政府成立獻(xiàn)機(jī)委員會(huì),1943年上繳飛機(jī)捐6萬(wàn)元,1944年四川省政府確定云陽(yáng)、開縣、奉節(jié)、巫溪、巫山、城口共獻(xiàn)飛機(jī)一架,云陽(yáng)派額5萬(wàn)元年底如數(shù)上解。期間,云陽(yáng)還為軍政部后方醫(yī)院在云陽(yáng)設(shè)立的傷病醫(yī)療站開展了救國(guó)捐,為前線將士開展了慰勞金、軍米、軍馬草料捐。1943年7月,為紀(jì)念全面抗日戰(zhàn)爭(zhēng)6周年,全縣捐洋35000元,其中,云安鎮(zhèn)募捐17500元,占一半。戰(zhàn)時(shí),云陽(yáng)還積極組織民夫搶運(yùn)軍需物資,每年出動(dòng)數(shù)批次,少則百十人,多則數(shù)百人,有的直接從陸路人力運(yùn)至巴東、宜昌等前線,有的是肩挑背扛運(yùn)至境內(nèi)長(zhǎng)江沿線各碼頭倉(cāng)庫(kù)或直接上木船出川,有的直接被征至前線當(dāng)抬炮夫。1939年后,日軍占領(lǐng)兩湖地區(qū),切斷了海鹽供應(yīng)線,國(guó)民政府決定川鹽濟(jì)楚,規(guī)定云陽(yáng)食鹽供應(yīng)湖北西部地區(qū)及長(zhǎng)江沿岸防御部隊(duì),食鹽從湯口起運(yùn),經(jīng)陸地新津口-龍角-耀靈進(jìn)入湖北利川、恩施、建始、宜昌等地。至抗戰(zhàn)結(jié)束,云陽(yáng)出動(dòng)民夫20余萬(wàn)次,運(yùn)送作戰(zhàn)物資數(shù)十萬(wàn)噸,出動(dòng)民船4000余只(次),運(yùn)送軍糧4000余噸,還提供了數(shù)千噸食鹽支援湖北人民和前線將士。

出川抗日

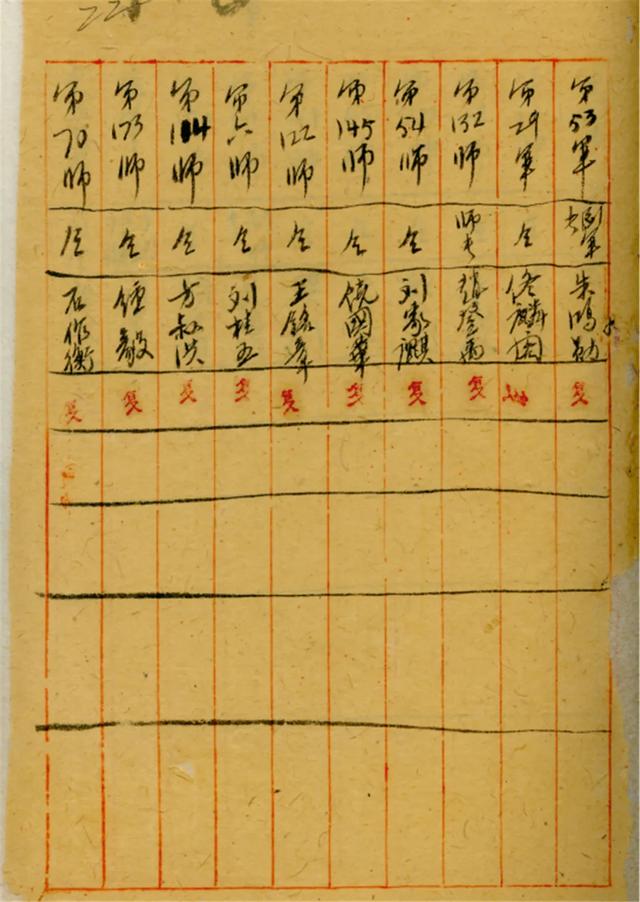

從1937年7月7日日軍全面侵略我國(guó)開始,云陽(yáng)就有成千上萬(wàn)的青年到抗日的第一線與日軍戰(zhàn)斗。他們?cè)诤币瞬㈦S縣、黃梅,安徽合肥、貴池,江西武陵、高安、南昌、湖口、瑞昌、彭澤,湖南長(zhǎng)沙等戰(zhàn)場(chǎng)拋頭顱撒熱血。1937年-1945年,全縣共征集抗日軍人18018人,陣亡將士1483人。僅在1939年長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)鄂南游擊戰(zhàn)及冬季攻勢(shì)中,陸軍20軍133師英勇捐軀的云陽(yáng)籍烈士就多達(dá)27名。

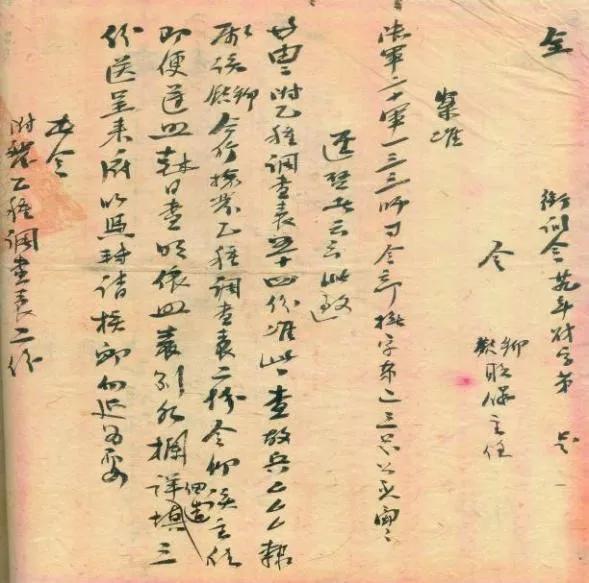

陸軍20軍133師司令部衛(wèi)訓(xùn)令

抗戰(zhàn)爆發(fā)后,云陽(yáng)懷抱抗日救國(guó)情懷的青年通過各種途徑奔赴心中的革命搖籃延安,在“抗大”、“陜公”等學(xué)校努力學(xué)習(xí),迅速成長(zhǎng)為前方、后方抗日戰(zhàn)場(chǎng)上的主力軍,為抗戰(zhàn)勝利貢獻(xiàn)了青春甚至生命。他們是龍潛、譚右銘、蘭伯莊、盛超群、張顯俊、袁益州、郭林、許光三、胡宗榮、劉宏達(dá)、劉祥綸等。奔赴抗日圣地延安參加八路軍的云陽(yáng)籍抗日烈士有袁益州、許光三、朱碧淮等(2015年8月24日,經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),民政部公布第二批在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中頑強(qiáng)奮戰(zhàn)、為國(guó)捐軀的600名著名抗日英烈和英雄群體名錄,袁益州列于其中)。因組織集會(huì)痛斥國(guó)民黨不抵抗政策而在上海被捕的云陽(yáng)籍雨花臺(tái)烈士有周庭輝、徐述堯等。

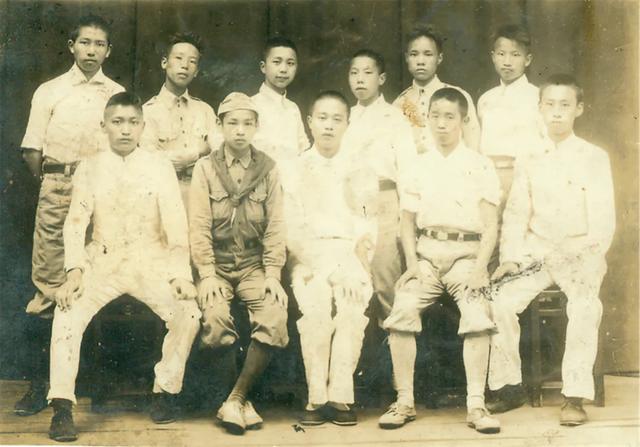

1938年袁益州(前排右二)和云陽(yáng)中學(xué)同學(xué)合影

從1938年至1940年間,中共云陽(yáng)黨組織輸送青年學(xué)生100余人奔赴延安,經(jīng)農(nóng)壩地下黨組織派人護(hù)送,經(jīng)城口、陜南去延安的有7批80余人。這些奔赴延安的青年,在“窯洞大學(xué)”中學(xué)習(xí)、成長(zhǎng),為中華民族的獨(dú)立和解放事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。

防空防御

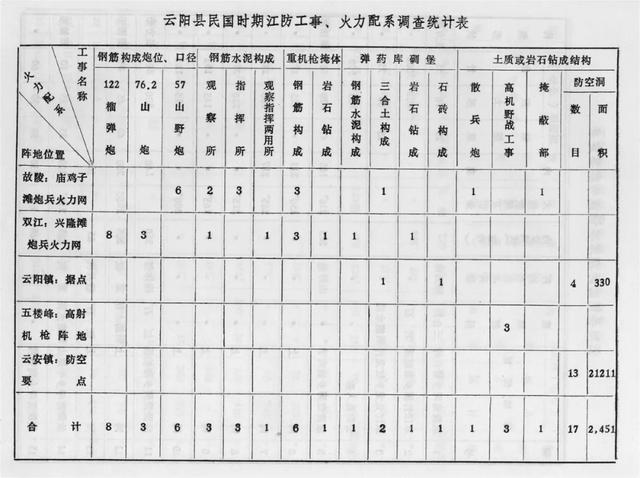

1939年縣政府成立江防巡查隊(duì),制定江防巡查預(yù)算書及規(guī)劃。首先抽調(diào)大批人力物力加強(qiáng)江防工事,預(yù)防日軍沿長(zhǎng)江向四川進(jìn)攻。云陽(yáng)作為夔巫要塞區(qū)的一部分,縣政府分別于1939年、1940年、1944年大規(guī)模趕修江防工事。江防工事以縣城為支柱,以故陵、小江、五峰山、云安場(chǎng)為防御點(diǎn)。兵力裝備部署為:從縣城起,沿江下游22.5公里的故陵廟磯子灘至34公里處的石筍河(長(zhǎng)灘河)出口一段。沿江兩岸為一炮兵火力網(wǎng),駐海軍陸戰(zhàn)隊(duì)一個(gè)炮兵連;上游30公里的盤沱經(jīng)紅河溪至42.5公里的澎溪河口太公沱,下至興隆灘一帶為一炮兵火力網(wǎng),駐一個(gè)加強(qiáng)炮兵營(yíng)(增加一個(gè)高射機(jī)槍連)。炮兵陣地平時(shí)駐1-2個(gè)警戒分隊(duì)。其余駐小江桂花灣一帶;五峰山為高射機(jī)槍防御陣地,駐防一個(gè)排與故陵、小江炮兵陣地火力網(wǎng)協(xié)同擔(dān)任對(duì)空防御。為加強(qiáng)對(duì)云安鹽場(chǎng)的對(duì)空防御,在湯溪河白水灘--美人灘沿岸構(gòu)筑對(duì)空防御體系。1940年,全縣建碉堡116座。至抗日戰(zhàn)爭(zhēng)末期,全縣共修筑火炮工事17個(gè),彈藥庫(kù)4個(gè),重機(jī)槍工事7個(gè),掩蔽部1個(gè),觀察哨所44個(gè),防空洞9個(gè)。其中云陽(yáng)2個(gè),可容納5500人;云安7個(gè),可容納2500人。

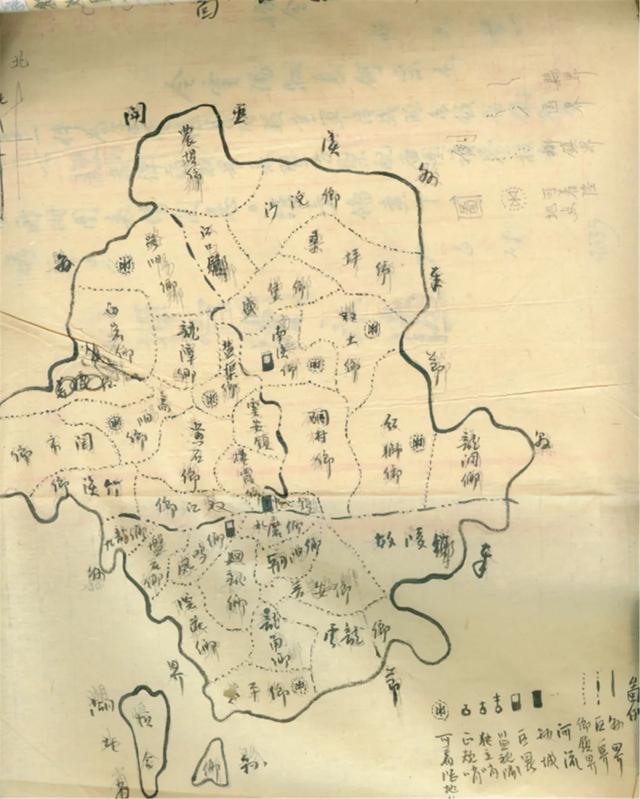

云陽(yáng)縣對(duì)空防御區(qū)域分劃配置要圖

1942年6月縣防空指揮部在沙沱、農(nóng)壩組織了防空演習(xí),8月18日萬(wàn)縣市防空指揮部來(lái)函對(duì)演習(xí)給予了肯定。

1942年6月2日,縣政府下令在盤石、故陵兩處設(shè)置警報(bào)球臺(tái),限6月24日實(shí)施升降。隨后云陽(yáng)城、小江、龍洞等地也設(shè)置此臺(tái)報(bào)警。

在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)最激烈之時(shí),蔣介石曾將云陽(yáng)故陵廟磯子灘作為夔巫要塞防御體系的一部分,派部隊(duì)在廟磯子灘側(cè)巖灣構(gòu)筑江防工事。

云陽(yáng)縣民國(guó)時(shí)期江防工事、火力配系調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

敵機(jī)在轟炸云陽(yáng)城時(shí),縣政府將居民動(dòng)員疏散到水磨、棲霞、張飛廟等地。據(jù)1943年5月1日統(tǒng)計(jì):當(dāng)時(shí)縣城有15740人,4月份內(nèi)疏散4010人,城內(nèi)仍有11730人。

1944年,縣城有消防隊(duì)員180人,配備手搖水龍3個(gè),人力水槍30個(gè),沙包60000袋(3公斤一袋),水池24個(gè),容水20000擔(dān);水桶120擔(dān),救護(hù)隊(duì)員75人。

被炸損失

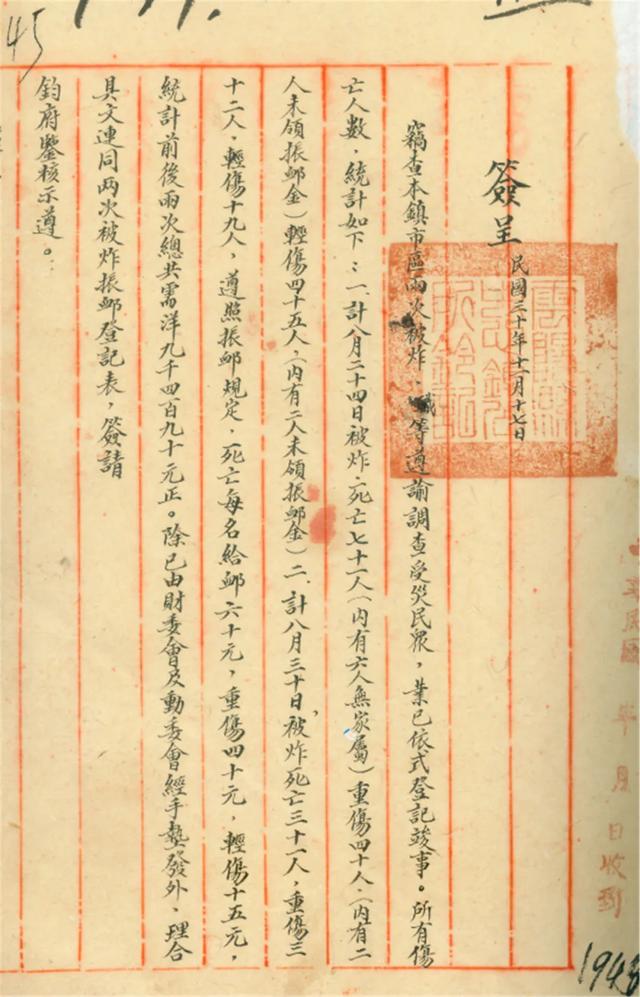

據(jù)云陽(yáng)縣檔案館資料統(tǒng)計(jì),日本轟炸機(jī)先后14次空襲云陽(yáng)縣城中心鎮(zhèn)(今云陽(yáng)鎮(zhèn))和所轄的云安鎮(zhèn)(鹽場(chǎng))、故陵鎮(zhèn)、硐村鄉(xiāng)。其中轟炸云陽(yáng)縣城9次,云安鎮(zhèn)3次,故陵鎮(zhèn)1次,硐村鄉(xiāng)1次。先后出動(dòng)轟炸機(jī)90架次,投彈400多枚,共炸死炸傷無(wú)辜群眾536人,其中炸死204人,重傷152人,輕傷180人。炸毀房屋267間,鹽井2口,鹽庫(kù)3座,鹽灶20多座,損失法幣近億元,其中云安鎮(zhèn)損失法幣五千八百余萬(wàn)元。故陵鎮(zhèn)、硐村鄉(xiāng)無(wú)人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

民國(guó)三十年八月二十四日、三十日云陽(yáng)縣城兩次被炸傷亡人數(shù)統(tǒng)計(jì)

撫恤救護(hù)

據(jù)1941年檔案資料中的一次記載:“四川省振救會(huì)來(lái)函稱:查貴縣1941年8月2(冬)日、12(文)日、24(敬)日、30(……)日云陽(yáng)縣城和云安鹽場(chǎng)遭受敵機(jī)連續(xù)轟炸后,本會(huì)向財(cái)委會(huì)施行緊急救濟(jì),計(jì)被炸四次,死亡158人,每人各發(fā)洋60元;重傷110人,每人各發(fā)洋40元;輕傷112人,每人各發(fā)洋15元”……

1943年3月1日四川省振救會(huì)重新調(diào)整了撫恤標(biāo)準(zhǔn),死亡每人發(fā)洋120元;重傷每人發(fā)洋80元;輕傷每人發(fā)洋40元。

1941年10月20日云陽(yáng)縣立衛(wèi)生院院長(zhǎng)胡大農(nóng)在呈報(bào)云安鎮(zhèn)被炸報(bào)告上稱:“查本縣縣屬云安鎮(zhèn)被炸后職當(dāng)率鎮(zhèn)醫(yī)務(wù)人員赴該鎮(zhèn)妥為救護(hù),并于次日設(shè)立收容所除輕傷每日來(lái)所換繃帶外,計(jì)兩次重傷32名,后因傷重陸續(xù)死亡3名,其余29名均在兩月內(nèi)先后痊愈出所……”。

據(jù)1941年8月31日云陽(yáng)縣衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)工作月報(bào)表資料附記記載:“本月普通門診703次,因加進(jìn)本月被炸輕重傷民眾門診次數(shù)1786次,兩項(xiàng)合為2489次。本月住院人數(shù)為82人,救護(hù)人數(shù)達(dá)260人。”由于當(dāng)時(shí)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)緊張,每月開動(dòng)醫(yī)藥費(fèi)在500元左右,縣政府向省政府報(bào)告,由省府每年補(bǔ)助2000元實(shí)施空襲救護(hù)。

收容難民

1937年,因抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),長(zhǎng)江中下游淪陷區(qū)大批群眾逃離家園,按照四川省振救會(huì)印發(fā)的《四川省各縣市難民收容所暫行規(guī)則》,1938年縣政府成立“難民救濟(jì)委員會(huì)”。當(dāng)時(shí)陸續(xù)匯集云陽(yáng)的難民難童有13458人。云陽(yáng)在云安鎮(zhèn)、江口鎮(zhèn)、坳口場(chǎng)(今龍角鎮(zhèn))、鳳鳴鎮(zhèn)設(shè)難民招待所。1939年7月,縣難民救濟(jì)會(huì)與縣振救會(huì)合并為縣振救會(huì),同年11月25日,振救會(huì)聘請(qǐng)劉裴成為云陽(yáng)縣難民收容所所長(zhǎng)。在云陽(yáng)縣城公園、張飛廟等地設(shè)難民收容點(diǎn)。難民來(lái)自湘、鄂、豫、川、翼、皖、蘇、熱、魯?shù)鹊亍0从嘘P(guān)規(guī)定:“凡收容之難民,由四川省政府安排來(lái)縣安置者,縣安置適當(dāng)職業(yè);過境難民赤貧者,酌發(fā)適當(dāng)路費(fèi),其費(fèi)用開支靠縣自籌募捐;收養(yǎng)無(wú)依靠喪失勞動(dòng)能力的老弱殘幼難民,撥發(fā)口食費(fèi),死者撥發(fā)殮葬費(fèi)。”

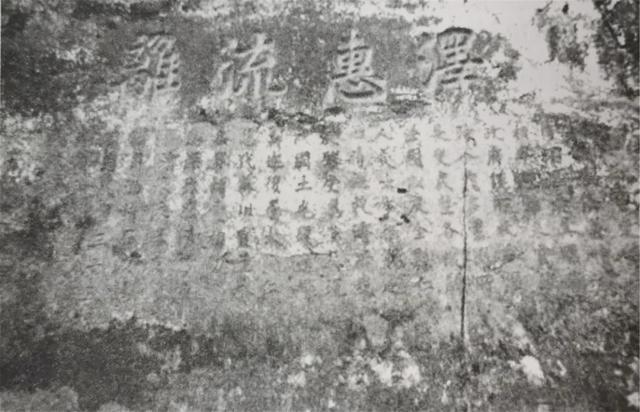

1940年至1945年,四川省振救會(huì)給云陽(yáng)縣政府撥發(fā)難民口食費(fèi)和殮葬費(fèi)計(jì)207146元。此后陸續(xù)資助遣返回原籍難民295人。分別發(fā)給資遣路費(fèi)78372元。位于張飛廟的“澤惠流離”、“在遠(yuǎn)不遺”兩通摩崖題刻,就是日寇侵華罪行的真實(shí)記錄。題刻刻于1946年,記錄了抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,江浙一帶的難民來(lái)云陽(yáng)避難,住在張飛廟里歷時(shí)八年,受到云陽(yáng)同胞的鼎立資助。抗戰(zhàn)勝利難民返回家鄉(xiāng)時(shí),為感激云陽(yáng)人民的幫助,刻此題記,永遠(yuǎn)銘記。

位于張飛廟的“澤惠流離”摩崖題刻(陳昀提供)

救治傷兵

1938年9月,成立縣慰勞傷兵委員會(huì),同年10月1日成立“四川省傷兵管理處”。陸續(xù)送來(lái)云陽(yáng)第21陸軍醫(yī)院救治的受傷官兵1710人。縣政府立即安排張飛廟收容所新增棉被350床,稻草1500斤。11月16、17日縣長(zhǎng)派人將白頭巾539張洗干凈與600根繃帶送到21陸軍醫(yī)院。同年,第十重傷醫(yī)院八十八后方醫(yī)院將受傷官兵1500余人轉(zhuǎn)到盤石鎮(zhèn)。據(jù)1945年9月16日盤石第四后方醫(yī)院稱:“現(xiàn)在傷病官兵800余員(原有700名,最近轉(zhuǎn)入100多名)”。中秋節(jié)縣政府號(hào)召部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校組織慰問,并指派林小鋒、陳正華、趙欣小、羅開灶、趙和玉等到傷兵醫(yī)院服務(wù)。1946年后,負(fù)傷官兵隨醫(yī)院撤離而轉(zhuǎn)移治療。

原第六戰(zhàn)區(qū)盤石榮民醫(yī)院所修水井

建忠烈祠

為了紀(jì)念在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中殉難的官兵和群眾,1943年7月7日,縣政府在縣城三板橋羅漢廟占地18平方米,建立“抗敵殉難忠烈官兵祠”。供奉死難將士牌位91塊,共334人。其中軍官53人,士兵281人。供奉的334名英烈牌位中,有入祀全國(guó)、全省的抗日殉難名將張自忠、郝夢(mèng)齡、饒國(guó)華等將軍38人。其余為本縣籍人。“忠烈祠”建成后,縣政府規(guī)定,每年“七·七”抗戰(zhàn)爆發(fā)紀(jì)念日或其它重大節(jié)日,都要組織各界群眾前往祭奠,舉行公祭,緬懷忠烈。

忠烈祠供奉死難將士之軍官名單和云陽(yáng)籍士兵名單(部分)

(文/黃漢生)

a5738488-52ac-4be4-bb4e-56d855aa2bdb.jpg)

8e63b591-ba53-41fc-b8c0-dcbedb5c1da1.jpg)

774c0a90-8554-4195-910f-df5987fd99c0.jpg)