云陽網訊(記者 譚啟云)柑橘林里防控柑橘木虱的藥霧在晨曦中彌漫,中藥飲片車間飄散出枳殼深沉而獨特的清香,蛋雞產業園里,工人們麻利地分揀著溫熱的雞蛋,每一枚都承載著致富的希望……金秋的云陽大地,山川層林盡染,田間地頭與現代化車間里一派繁忙,共同繪就了一幅產業興、生態美、百姓富的鄉村振興新圖景。

這幅圖景的底色,是云陽縣立足山地特色,聚焦柑橘、中藥材、生豬等“一主兩輔多特色”農業產業體系,通過延伸產業鏈、提升價值鏈,助推鄉村振興,奮力建設山地農業優品區的生動實踐。

一株柑橘的“升值記”:從傳統種植到品牌化經營

農業強,首先產業必須強。云陽的答案,是立足山地特色,做好“土特產”文章,推動產業全鏈條升級。柑橘,是云陽農業當之無愧的“黃金主導產業”。10月16日,在人和街道曬經村,連片的柑橘林里,村民熊道興的早已忙碌其間。他背著噴霧器,仔細地對柑橘樹進行木虱防治。“可別小看這木虱,它是柑橘黃龍病的主要傳播媒介,防控不好,將給柑橘生長帶來風險。”熊道興抹了把額角的汗水,語氣里透著莊稼人特有的謹慎。這份謹慎,源于對傳統種植風險的切身體會;經過科學的防治,他家五畝柑橘的品相與質量顯著提升,“預計今年畝產收入能有6000元,五畝地穩穩超過30000元。”這筆賬,他算得清清楚楚,笑容里滿是踏實。

在曬經村,像熊道興這樣受益于柑橘產業的農戶共有520戶。曬經村的故事,是云陽縣推動主導產業提質增效的微觀切面。村綜合服務專干張繼清站在村頭,眺望著這片“黃金果園”,道出了更宏觀的圖景:“我們村柑橘種植面積約2000畝,年產量超2000噸,產值達1200多萬元。通過‘大戶+散戶’的種植模式,柑橘產業帶動了村民人均增收5000元以上。” 在這里,柑橘已不僅是貼補家用的作物,更是支撐一村生計、托起致富夢想的支柱產業。

云陽的規劃藍圖遠不止于此。全縣33萬畝柑橘林,如同鋪展在大地上的綠色銀行。為做強這一主導產業,云陽縣大力推進“三鏈同構”:在生產端,確保種植面積穩定、產量達標,大力推廣水肥一體化等精準管理技術;在加工端,布局建設50個產地初加工基地,推動柑橘從“論斤賣”向“分級分品賣”轉變;在品牌端,精心培育“奉節臍橙·云陽赤橙”等品牌體系,并積極探索打造“柑橘產業大腦”,用數字技術為傳統產業注入新的活力。

“我們不僅注重產量,更注重品質和品牌。”云陽縣農業農村委種植發展中心特色經作科科長齊安民表示,目前,云陽縣柑橘種植面積穩定在33萬畝,年產量達38萬噸,成為奉節臍橙優勢區的重要組成部分。此外,巴陽枇杷成功申報國家地理標志證明商標,全縣“兩品一標”和名特優新農產品達110個,山地農業的“品牌矩陣”初具規模。

一味藥材的“產業鏈”:從田間到車間的融合之路

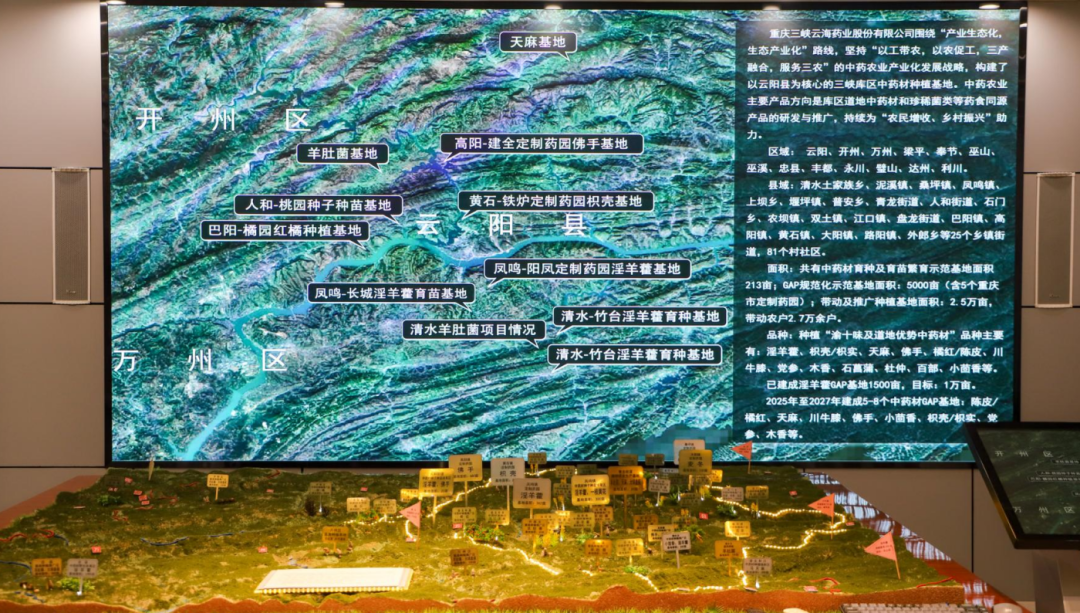

“一主”產業根基牢,“兩輔”產業勢頭旺。產業的活力,在于延伸與融合。中藥材,是云陽另一張閃亮名片。在重慶三峽云海藥業股份有限公司的制藥生產車間里,55歲的生產主管鐘紅玲正細致地監督著中藥飲片生產線。他抓起一把剛加工好的、散發著清香的枳殼,如數家珍:“這是本地產的枳殼,一個月能加工20噸,主要銷往江蘇、重慶等地。”

鐘紅玲手中的枳殼,連接著田間地頭千萬藥農的希望。三峽云海藥業副總經理周遠程,則從更高維度闡釋了這種連接的意義。公司緊緊抓住“十四五”中醫藥產業發展戰略機遇,堅持“以工帶農、以農促工”,構建了覆蓋中藥農業、工業、商業與服務業的完整產業鏈。

“我們創新實施‘公司供種源、免費教技術、產品包回收’的合作模式,將工業需求精準對接到田間地頭。”周遠程介紹,通過“公司+基地+村集體+農戶+研發”的創新機制,以土地流轉、務工就業、訂單收購、二次分紅等多種方式,將產業鏈的增值收益更多地留在了農村,留給了農民。

在桑坪鎮咸池村,村民王運兵正在天麻基地忙碌。他從三峽云海藥業免費領取菌種和技術手冊,種植的3.5畝天麻年收入達10萬元,帶動周邊20余戶村民參與種植。這種 “公司供種源、免費教技術、產品包回收” 的模式,已在云陽23個鄉鎮推廣,累計培訓農戶1.2萬人次,建成標準化種植基地2.5萬畝。企業還創新 “飛地經濟” 模式,在竹臺村建設60畝淫羊藿示范基地,通過土地流轉固定分紅、集體資金入股分紅、務工收入等方式,使村民年均增收超5000元,村集體年增收8萬元。自2019年以來,通過采購農戶原料、提供就業崗位等方式,企業累計帶動2.4萬農戶增收,2025年,再次認定為農業產業化國家重點龍頭企業。目前,公司推廣種植中藥材12.5萬畝,年加工量達3800噸,帶動全縣2.7萬戶農戶,戶均增收4500元以上。中藥材,真正成為了鄉親們身邊的“生態產業銀行”。

近年來,云陽縣以深化集體林權制度改革為突破口,通過三產深度融合推動中藥材產業生態化升級、高端化轉型、集群化發展。目前,全縣已形成 “科研—種植—加工—康養” 全鏈條協同發展體系。

一枚雞蛋的“循環賬”:生態農業激活鄉村資源

在巴陽鎮望豐村的農高望豐蛋雞產業園內,43歲的賈術梅正熟練地將剛產下的雞蛋分揀裝箱。“我在這里每月能掙4000元左右,一年下來有幾萬塊錢收入。”她笑著說,在本地打工比外出更方便,還能照顧家里。

據悉,該蛋雞產業園引進國內先進的“給水、供料、控溫、控濕、集蛋”自動化工藝設備提高生產效率,通過雛雞繁育、幼雞撫育、成年雞飼喂管理等構建全過程養殖體系降低疫病風險。目前有四棟雞舍可實現自動喂水、喂料、收蛋和清糞,蛋雞存欄量達50萬羽,雞蛋年產量約五十萬枚,為當地村民創造了實實在在的就業崗位。

這個蛋雞產業園是云陽縣發展特色產業的一個縮影。云陽縣農高廣惠農業投資發展有限公司總經理周作介紹,望豐蛋雞產業園是農高集團立足打造縣域生態循環農業圈的核心項目之一,年產值達1.3億元,實行“集團投資+民企參與運營+村集體資產入股”的模式運營,實現多層級盈利模式:農高集團以廠房出租、建立望豐雞蛋品牌實現品牌溢價、屋頂光伏發電,年綜合收益達400萬元;民企通過市場運營獲得經營收益500萬元;村集體通過資產入股、運輸承接年獲得收益80余萬元;村民通過土地出租、就近務工以及參與產蛋率下降蛋雞養殖獲得收益200多萬元。

這不僅僅是一組冰冷的數字,更是一個可循環、可持續的生態系統。產業園以50萬只蛋雞項目為基點,上游建設飼料廠,收購本地農民的玉米、豆粕;下游將雞糞轉化為有機肥,實現資源化還田;甚至將產蛋率下降的蛋雞發放給周邊農戶散養,再進行深加工,形成了一條完整的生態循環農業產業鏈。在這里,農業的“廢棄物”被“吃干榨盡”,每一環節都創造著價值,每一位參與者都分享著紅利。

一條路徑的“實踐答卷”:山地農業優品區的云陽探索

云陽是如何用農業現代化這根“金扁擔”,一頭挑起糧食安全,一頭挑起農民增收的?云陽縣農業農村委副主任姚興躍用一組數據總結了“十四五”期間的成就:農林牧漁總產值達133.7億元,較“十三五”末增長25.5%;一產業增加值78.6億元,增長19.6%;農民收入達20500元,增長42.6%;城鄉居民收入比從2.24:1降至2.1:1。

成績的背后,是云陽縣對山地農業發展的系統性謀劃。在供應鏈上,云陽依山就勢布局“一主兩輔多特色”產業,種植中藥材13.7萬畝,出欄生豬95萬頭、山羊60萬頭,種植養殖良種率超過95%;在加工鏈上,實施“百企培育”工程,新增新型農業經營主體1000家,建成三峽陽菊精深加工等一批標志性項目;在價值鏈上,推動“天生云陽”品牌價值突破60億元,打造千萬元級“爆品”10款以上。

此外,云陽還深化“強鎮帶村”“強村富民”改革,實施“農民收入追趕計劃”,推廣資金入股、生產托管等聯農帶農模式。在農村環境方面,持續推進“三大革命”,農村衛生廁所普及率、生活垃圾治理率、生活污水治理率分別達90%、96%、100%,建成巴渝和美鄉村20個以上。

從一株柑橘、一味藥材到一枚雞蛋,云陽山地農業正煥發出前所未有的生機。這條以“一主兩輔”為骨架、以“三鏈同構”為脈絡的振興之路,不僅讓農業成為有奔頭的產業,更讓鄉村成為安居樂業的美麗家園。

云陽報第20200806期