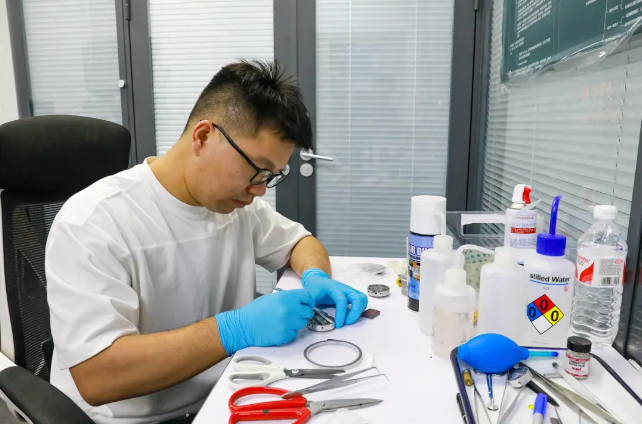

六月的清華園,荷塘鋪翠。在李兆基科技大樓內,清華大學機械工程系博士后胡淶正俯身指導學生,操作一臺精密儀器。這位清華博士后,有著與眾不同的學術履歷——從云陽職教中心的中專生到博士后的跨越,他在非主流賽道上鑿出了一條通向學術巔峰的蹊徑。

毫厘之間

職教泥巴里鑿開的第一道渠

“一站路有一站路的風景,我無法拒絕,只能欣賞,尋找其中的美好。” ——胡淶

刺鼻的機油味,冰冷的鋼鐵觸感。云陽職教中心機電班,14歲的胡淶掌心沾滿濕泥,試圖捏出車刀的精確輪廓。“手要穩,心要靜!0.02毫米的誤差,輕則廢件,重則傷人!”老師的厲喝像烙印刻進腦海。在這里,“玩泥巴”是認識機械的第一課。胡淶卻著了迷,成了“車間癡”,相繼拿下中級鉗工證、普車證。當CAD圖紙上的線條第一次在機床上化為真實的鐵屑飛濺,一個樸素的念頭扎根:“設計不是畫圖,是精密的計算與成本的較量。”這份源于指尖泥土和鋼鐵碰撞的“效益觀”,日后竟成了他科研迷宮的鑰匙。

高二下學期在廣東電子廠流水線的經歷,成了他命運的轉折點。每天三班倒,十五六個小時重復“打螺絲”,機器的轟鳴震耳欲聾,身體在重復中麻木。擁擠的宿舍鐵架床嘎吱作響,還有臺州悶熱的模具廠、萬州烤魚店的油煙、玻璃廠的灼熱熔爐……“像掉進了無底洞,渾渾噩噩,前路一片漆黑。”生存的重壓幾乎碾碎少年的憧憬。

絕望彌漫之際,職教中心開設高考班的消息,像一道刺破黑暗的光束。“回去!必須回去!”他毫不猶豫地抓住這根救命稻草。問起那場改變命運的考試,他咧嘴一笑:“壓力?真沒覺得。比在流水線上‘打螺絲’,輕松多了。考前一天,我還跟人下棋呢。”命運第一次急轉彎,看似偶然,卻是他絕境中奮力一躍的結果。

逆流擊水

以勤為舟,鑿開命運的險灘

“我無法決定自己的起點,我能做的就是不停奔跑,奔向我夢想中的終點。” ——胡淶

進入重慶機電職業技術學院學習,職教打下的扎實功底成了他的底氣。“技術,必須練到頂尖!”學校那間擁有最好設備的實驗室,是許多學生仰望卻不敢靠近的“圣地”。胡淶一次次敲響管理老師的門,眼神里是不容置疑的渴望。“老師,我想用,我能用好!”他的執著最終叩開了那扇門。當同齡人在虛擬世界廝殺,他在現實的車間里,用汗水打磨技藝的鋒芒。

第六屆重慶市“盛群杯”單片機競賽現場。胡淶帶領的團隊,面對的是眾多本科強隊。質疑的目光?他早已習慣。最終,他們的作品力壓群雄,斬獲一等獎!教學樓外,鮮紅的“一等獎”條幅在風中獵獵作響。那一刻,一股滾燙的熱流沖上心頭,沖散了長久以來的陰霾:“誰說職教的路走不遠?我偏要走得光芒萬丈!”

畢業時,憑借過硬技能,他贏得了留校任教的“金飯碗”。家人喜極而泣:“咱農村娃,職教出身,能在大學教書,安穩了。”團圓飯熱氣騰騰,父親拍著他的肩。然而,胡淶心中的火苗卻猛烈地竄動起來。“不,”他平靜地開口,聲音不大卻字字清晰:“我要專升本。”飯桌瞬間寂靜。父親愕然:“專升本?出來不還是找工作?現在這飯碗多穩當!”胡淶目光灼灼,直視父親:“別人能考上,我也能!”

“要考就考,生活費一分沒有!”父親的怒吼回蕩在年味未散的空氣里。“不給錢,我照樣考!”胡淶撂下話,揣著僅有的積蓄回到璧山。出租屋里,一個電飯鍋、一袋米、幾包榨菜——這就是他全部的家當。連續十幾天,頓頓榨菜稀飯,吃到胃里翻江倒海,后來聞到榨菜味就想吐,只能干啃無味的白饅頭。昏黃的燈泡下,書本是唯一的伙伴。大半個月后,父親打來電話,聽著兒子沙啞的聲音描述“苦行僧”般的生活,電話那頭長久的沉默,最終化作一聲嘆息。

本科畢業,家人期盼他工作養家。胡淶卻感到一股不甘在胸腔燃燒:“每一步都是血汗鋪就,怎能就此停下?”考研!他租下校外小屋,墻上貼滿密密麻麻的公式。數學,這座大山橫亙眼前。第一次考研,他拼盡全力,復習到喉嚨咳出血絲,最終名落孫山。“天塌了!”絕望中,他發瘋般撕碎了書本。短暫的沉淪后,更兇猛的不服輸涌了上來。第二次考研,邊打工邊復習,心力交瘁,再次折戟,好不容易才得來貴州大學的調劑機會。“只要讓我進復試,我就能留下!”復試場上,他爆發出全部能量,最終以耀眼的復試成績實現逆轉,總排名第二,命運的激流,在無數次撞擊險灘暗礁后,終于積蓄起奔涌的力量!

2018年,得益于貴州省碩士千人計劃資助,他遠赴馬來西亞沙巴大學交流。他畢業于帝國理工學院的導師在上課時說:“解決1+1=2,方法有千萬種。結果相同,背后的科學價值卻天差地別!”這句話如一道驚雷,瞬間劈開了他固有的思維壁壘。回國后,他像上了發條,“拼命做實驗,拼命出成果”,要把失去的時間加倍奪回。榮譽接踵而至:十佳研究生、國獎、省優畢……2019年,憑借累累碩果和硬實力,他成功進入西安交通大學攻讀博士學位。博一即擔綱國家重大專項,技術攻關、團隊協調,壓力如山。畢業時,12篇SCI論文熠熠生輝,——這是實力最響亮的宣言!

深流之下

以命相搏,信念為不滅的燈塔

“人生就是一個不斷得到與失去的過程,失去總是令人神傷,但得到一定要拼盡全力。” ——胡淶

大一下學期,母親癌癥病危的消息如同晴天霹靂。“從小,天塌下來都有媽頂著。”醫院里,他守在病床邊,親手為母親注射藥物。劑量越來越大,母親瘦得只剩一把骨頭,肌肉僵硬得針頭都難以扎入。他只能用熱毛巾一遍遍敷軟皮膚,顫抖著推入藥液。當妹妹帶著哭腔的電話傳來噩耗,“天……真的塌了。感覺整個世界的愛,都被抽空了。”巨大的悲痛瞬間將他吞噬,一夜之間,少年華發早生。墜入絕望深淵時,一個冰冷又熾熱的聲音在心底嘶吼:“你什么都沒有了……不拼,你就只剩這條命!想爬上去?那就拿命去搏!”“拼命”,從此成為刻入骨髓的本能。

支撐他穿越無數激流險灘的,是心中那永不服輸的信念。自信是他的壓艙石。 “人先得自己信自己。信自己認準的事,就一定能成。”“前路茫茫又如何?我只要在我立足的這個圈子里,做到頂尖。”努力是他破浪前行的槳。 他深知天資并非卓絕,解決之道簡單而篤定:“別人花兩小時,我就花四小時。或者,花兩小時去琢磨怎么學得更快更好。”專業是他安身立命的錨。 “吃飯的家伙什,必須學到精,學到透。認認真真,一絲不茍。”他堅信:“真金不怕火煉,本事學到家,自有識貨的伯樂。”

漫長的求學路,打工是生存的“必修課”。廣東電子廠焊電路板的刺眼弧光,浙江工廠的徒勞,萬州烤魚店的油煙,本科時酒店端盤子(8元/小時)的卑微……現實冰冷而具體。直到讀研時,憑借專升本打下的扎實數學功底,他開始在培訓機構授課,時薪躍升至七八十元。“端盤子八塊,教數學七八十……”這巨大的價值落差,讓他刻骨銘心:“知識,真的能撐起脊梁,讓人有尊嚴地活著!”

渠成浩瀚

以技立身,以文載道向星河

“技藝是一個人安身立命的根,但人生行至高處,最終較量的是文化的底蘊。” ——胡淶

如今,作為國家重點研發計劃的骨干,胡淶在科技創新的前沿奮力攀登。挑戰MW級磁懸浮飛輪儲能技術,瞄準新能源領域的關鍵瓶頸;攻克航空航天數控機床高速切削技術的世界級難題,將加工精度推向微米級。32歲的他,已成為中國知網的學術評審專家,擔任國際權威期刊《Lubricants》的客座編輯,以及《重慶大學學報》《軸承》等多家核心刊物的青年編委。他深知,職教車間里熔鑄的“敬畏毫厘、專精一技”的匠魂,是托起他后續騰飛的堅實基座。那份對0.02毫米的敬畏,早已融入血液,成為他科研攀登中無形的標尺。

專升本時在數學英語上的掙扎,讓他初嘗文化根基薄弱的苦澀。清華園濃厚的人文氣息,點燃了他的渴求。他如饑似渴地閱讀文史哲。“技術有十分,表達只有五分,展現給世界的就只剩五分。”他由衷敬佩合作導師王玉明院士——科研泰斗亦是“院士詩人”。他深刻領悟:精湛技藝是立足的磐石,深厚的人文底蘊則是思想翱翔的翅膀,讓科技之光穿透云層,照亮更遠的地方。

他從不掩飾自己的起點。每當清華同窗問及學歷,他必從容道來,從云陽職教說起,語氣平靜而篤定。“這是對來時路的尊重。”職教中心那個彌漫著機油味的車間,是他人生坐標的原點,也是心中永不枯竭的力量源泉與感恩之地,必將伴隨著他走向終點。

他的目標清晰而熾熱:以尖端科研報效國家,并傾盡全力回饋滋養他的職業教育沃土。“我是從職教的土壤里,一點一點掙扎著長出來的。那些溝溝坎坎,那些冷暖滋味,我比誰都懂。”他渴望將自己的淬火經歷化作后來者的路標。

胡淶的求學經歷充滿了坎坷與波折,與大眾眼中的“學霸”相差甚遠。他第一次去岳父岳母家中時,他們也好奇一個中專生怎么能讀到博士。起點處那個對著0.02毫米精度心懷敬畏、捏著濕泥的少年,用無盡的汗水、鋼鐵般的意志,以及對知識近乎偏執的渴求,在命運的峭壁上硬生生鑿出了一條通途。這路途,被母親離世的悲愴沖刷得更深,被兩次考研的激流沖刷得更寬,被打工的艱辛沉淀得更加堅實,終將知識的浩瀚活水,匯聚成一片令人驚嘆的壯闊風景。

記者手記

胡淶的故事,遠非“逆襲”二字可以概括。它是一部關于在絕境中尋找微光、在“不可能”的標簽下執著開鑿、在至暗時刻以信念為火把、最終在淬煉中完成生命蛻變的史詩。他證明了:人生的高度,從不取決于起點坐標,而在于那顆永不停歇、敢于向命運揮鎬的心。汗水澆灌之處,必有回響;信念照亮之地,終成坦途。

記者 賀元河 王維立

云陽報第20200806期