- 首頁

- 新聞

- 直播

- 視頻

- 攝影

- 專題

- 數(shù)字報(bào)

- 手機(jī)報(bào)

- 全媒體

- 無障礙瀏覽

九一八事變后,在中國共產(chǎn)黨的號召和推動下,在其他愛國黨派團(tuán)體和愛國人士的呼吁下,抗日救亡運(yùn)動在全國城鄉(xiāng)蓬勃興起。1935年北平爆發(fā)了一二·九運(yùn)動,抗日救亡風(fēng)暴迅速席卷全國,許多城市爆發(fā)了學(xué)生的愛國集會和示威游行,并得到社會各界的廣泛響應(yīng)和支持,掀起了全國抗日救亡的高潮。

云陽的抗日救亡活動從初期的個(gè)人行為和小規(guī)模集會、游行等,逐步發(fā)展為在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下,有組織、有規(guī)范,以共產(chǎn)黨員為主導(dǎo),帶領(lǐng)師生、工人和農(nóng)民等群眾參與的全民抗日救亡運(yùn)動。

建立抗日救亡組織

1938年春,全國抗日救亡運(yùn)動高漲,抗日救亡洪流席卷神州大地,云陽國共合作抗日的政治局面基本形成。云陽黨組織抓住契機(jī),發(fā)動進(jìn)步群眾,安排共產(chǎn)黨員進(jìn)入縣城及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的抗敵后援會,用實(shí)際行動擔(dān)負(fù)抗日救亡運(yùn)動的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,大力開展抗日救亡工作。相繼建立了:

農(nóng)壩鄉(xiāng)抗日救亡宣傳隊(duì)、

東城小學(xué)讀書求知會、

雙土鄉(xiāng)小學(xué)校外同學(xué)會、

云陽縣小學(xué)教師聯(lián)合會(原名云陽縣小學(xué)教師研究會)、

云陽縣小學(xué)教師假期工作團(tuán)、

云陽縣抗敵劇團(tuán)、

云陽縣兒童宣傳團(tuán)、

云安河南小學(xué)抗日救亡隊(duì)、

云安河南小學(xué)歌詠隊(duì)、

云安河北小學(xué)戲劇隊(duì)、

云安河北小學(xué)宣傳隊(duì)、

云安鹽場工人識字班、

云安鹽場井灶產(chǎn)業(yè)工會、

魚泉工人讀書會、

竹溪鄉(xiāng)學(xué)術(shù)研究會(后改名竹溪鄉(xiāng)讀書會)、

竹溪鄉(xiāng)農(nóng)民互助會,等等。

這些抗日救亡團(tuán)體把涓涓溪水匯成抗日救亡洪流,為云陽轟轟烈烈開展抗日救亡運(yùn)動提供了組織保證。

開展抗日救亡活動

1931年秋至1932年春,九一八事變和一·二八事變相繼爆發(fā),全國各地迅速掀起抗日救亡運(yùn)動。在共產(chǎn)黨的影響和領(lǐng)導(dǎo)下,云陽在上海、南京等地求學(xué)、旅居的共產(chǎn)黨員、共青團(tuán)員及進(jìn)步青年學(xué)生張述成、龍潛、徐述堯、陳佑平(陳于彤)、趙唯、譚林、陶訚、周初人等,同成千上萬青年一道,舉行罷課示威游行,張貼標(biāo)語,散發(fā)傳單,募集捐款,抵制日貨,并加入到南京國民黨政府和國民黨中央黨部門前示威請?jiān)傅男辛校棺h國民黨反動派對日本軍國主義侵略的不抵抗政策,要求對日宣戰(zhàn)。

在中共云陽黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和影響下,云陽的抗日救亡運(yùn)動也開展得轟轟烈烈,特別是宣傳活動最具有影響和特色,其活動內(nèi)容豐富多彩,活動形式生動活潑,活動范圍遍布城鄉(xiāng),有效地激發(fā)了云陽民眾的愛國熱情,增強(qiáng)了戰(zhàn)勝日本侵略者的信心。

一、創(chuàng)辦國難周刊,初啟抗日意識

1932年一?二八淞瀘抗戰(zhàn)后,上海、南京等地的許多學(xué)校因戰(zhàn)事遲遲不能開學(xué),云陽籍學(xué)生紛紛回到家鄉(xiāng)。就讀上海美專的譚林與在南京求學(xué)的陶訚等,在萬縣云萬旅館不期而遇,商定創(chuàng)辦《國難周刊》,在云陽進(jìn)行抗日救國宣傳。

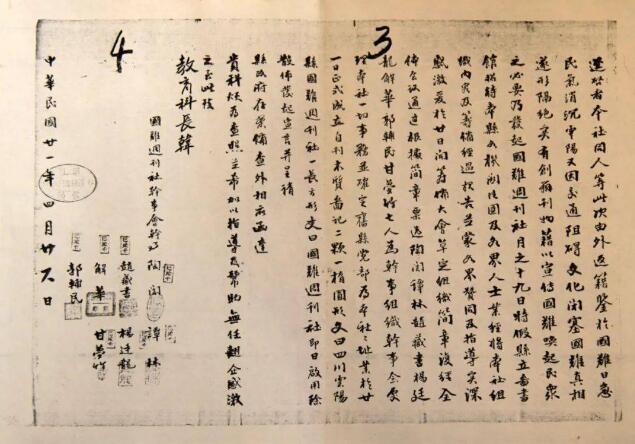

1932年4月26日,陶訚、譚林等人向縣教育科呈報(bào)申請出版《國難周刊》

譚林、陶訚在萬縣共同擬定創(chuàng)辦《國難周刊》的詳細(xì)計(jì)劃,并聯(lián)絡(luò)趙藏書、楊廷龍、解華、郭輔民、甘夢竹(女)、鄔丕卿(女)、唐錦賢(女)等30多人為周刊發(fā)起人,還草擬發(fā)刊詞和征稿啟事。又通過多方奔走,動員一些上層人士和工貿(mào)商賈募捐,解決《國難周刊》開辦、印刷經(jīng)費(fèi)等具體事宜。4月,由陶訚以周刊發(fā)行人的身份,向國民黨云陽縣政府申請出版發(fā)行登記。登記申請書稱:“鑒于國難日急,民氣消沉;云陽又因交通阻礙,文化閉塞,國難真相遂形隔絕。實(shí)有創(chuàng)辦刊物藉以宣傳國難,喚起民眾之必要,乃發(fā)起國難周刊社。”為保證稿源及其政治質(zhì)量,譚林等除聯(lián)絡(luò)動員周刊發(fā)起人和云陽青年知識界踴躍投稿外,還發(fā)函到上海,特約共產(chǎn)黨員張述成、龍潛等為周刊撰寫專稿。

1932年5月,《國難周刊》創(chuàng)刊問世。8月中旬,京滬等地的學(xué)校陸續(xù)開學(xué),譚林、陶訚等都要離開云陽返校,因無人接辦《國難周刊》,加之云陽、萬縣當(dāng)局放出風(fēng)聲,說《國難周刊》是共產(chǎn)黨辦的刊物,要嚴(yán)禁查封。故譚、陶趁學(xué)校即將開學(xué)之機(jī),于8月下旬主動宣布停刊,從而在政治上爭取了主動,避免了不測事件的發(fā)生。

《國難周刊》歷時(shí)兩個(gè)半月,共發(fā)刊13期,雖然不是在黨的直接領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)辦的刊物,但是一群具有進(jìn)步思想的革命青年對民眾進(jìn)行抗日救國宣傳,特別是在知識青年中激發(fā)抗日救國熱情,引導(dǎo)青年走向革命道路,發(fā)揮了積極的作用,既鍛煉了一支骨干力量,又為云陽以后的革命斗爭奠定了思想基礎(chǔ)。

二、啟發(fā)救國思想,激勵(lì)民族精神

1936年5月共產(chǎn)黨員韋奚成在雙土鄉(xiāng)小學(xué)發(fā)起組織了校外同學(xué)會,1938年春,在任教的東城小學(xué)發(fā)起組織了讀書求知會等抗日救亡團(tuán)體。韋奚成利用星期天和課余時(shí)間,組織本校、云職中、云中、云女師等學(xué)校的青年教師和學(xué)生,閱讀《列寧主義初步》《恩格斯的事業(yè)》《大眾哲學(xué)》《可愛的中國》《鐵流》《母親》《二萬五千里長征》《共產(chǎn)黨要人描寫》《解放》《群眾周刊》等革命進(jìn)步書刊。他針對當(dāng)時(shí)有些青年對中國革命以及抗日救亡的一些模糊認(rèn)識,宣傳中國革命的方向和中國共產(chǎn)黨抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的正確主張,啟發(fā)和教育青年要關(guān)心國家大事,樹立抗戰(zhàn)愛國的思想,動員團(tuán)結(jié)更多人士投身到抗日救國的火熱斗爭中去,為抗日救亡作出貢獻(xiàn)。

與此同時(shí),共產(chǎn)黨員劉石泉在竹溪鄉(xiāng)中心小學(xué)組建竹溪鄉(xiāng)組建“抗日救亡宣傳隊(duì)”,后又成立了“竹溪鄉(xiāng)學(xué)術(shù)研究會”(后改為“讀書會”)和“民眾夜校”,并通過募捐籌集經(jīng)費(fèi),訂閱了《新華日報(bào)》《解放》《群眾》《全民抗戰(zhàn)》《戰(zhàn)時(shí)青年》等進(jìn)步報(bào)刊,組織青年師生、農(nóng)民,并吸引進(jìn)步人士參加學(xué)習(xí)。組織“農(nóng)民互助會”,大力宣傳黨的全面抗戰(zhàn)路線,揭露日本軍國主義的侵略罪行,喚起民眾投身抗戰(zhàn)洪流,使竹溪鄉(xiāng)的抗日救亡運(yùn)動熱火朝天地開展起來。

1938年夏,云安黨組織開辦了云安民眾閱報(bào)室和云安工人識字班,對市鎮(zhèn)居民和鹽場工人進(jìn)行抗日救亡宣傳。

在民眾閱報(bào)室里,陳列了當(dāng)時(shí)流行的各種書報(bào)雜志,其中有《新華日報(bào)》《解放》《群眾》周刊和《抗戰(zhàn)哲學(xué)基本問題》《吶喊》《彷徨》《西行漫記》《大眾哲學(xué)》等進(jìn)步書籍,吸引了成百上千的讀者。同時(shí),黨組織還利用工人、市民看書讀報(bào)和聚會的時(shí)機(jī),向他們分析抗戰(zhàn)形勢,宣傳黨的團(tuán)結(jié)抗日主張,灌輸革命進(jìn)步思想。因此,民眾閱報(bào)室既是黨開展抗日救亡運(yùn)動的宣傳陣地,又是黨進(jìn)行工人運(yùn)動的重要組織場所。

為辦好云安工人識字班,黨組織選派共產(chǎn)黨員魏秉權(quán)、賴德國、師韻文、王勛典等擔(dān)任義務(wù)教員,對工人既教授文化知識,更注重政治宣傳,宣講抗戰(zhàn)形勢和救亡圖存的道理,講社會發(fā)展史基礎(chǔ)知識,更通過辦壁報(bào)、畫漫畫、寫標(biāo)語、教唱抗日歌曲、演出救亡戲劇等形式進(jìn)行抗日宣傳,這對激發(fā)工人的抗日熱情,提高工人的階級覺悟,發(fā)揮了重要作用。云安鹽場有100余名工人參加學(xué)習(xí)。仲夏,荀明善等人入黨,并成立了云安鹽場產(chǎn)業(yè)工人第一個(gè)黨組織——云安鹽工黨小組,荀明善任小組長。不久,建立鹽工黨支部,荀明善擔(dān)任支部書記。此后,云安鹽場工人運(yùn)動蓬勃開展起來。

1938年,共產(chǎn)黨員劉孟臣利用暑假,回到老家雙土鄉(xiāng),組織云中、職中、女師返鄉(xiāng)度假的同學(xué),開辦“雙土鄉(xiāng)民眾學(xué)校”,專門招收鄉(xiāng)下窮苦農(nóng)民入學(xué),免費(fèi)教農(nóng)民學(xué)習(xí)文化,同時(shí)開展抗日救亡宣傳,使鄉(xiāng)民們?nèi)计饘θ湛艿某鸷拗稹?/p>

1940年,黨組織在魚泉煤礦開辦了煤窿“志厚窿”,由保長陳作儀當(dāng)“老板”,陳恒之負(fù)責(zé)生產(chǎn)和聯(lián)絡(luò)。陳作儀在礦區(qū)辦了“讀書閱報(bào)室”,可以閱讀《新華日報(bào)》《群眾》雜志和其它抗日進(jìn)步書刊,又舉辦識字班,請小學(xué)教師來教礦工識字,請學(xué)校的宣傳隊(duì)來演抗日戲劇,教唱抗日歌曲。

曾任川東工委委員的陳漢書等開展了《新華日報(bào)》等進(jìn)步刊物的發(fā)行工作。先后在農(nóng)壩區(qū)窄口子和沙沱、魚泉等處建立了《新華日報(bào)》推銷處。收到上級寄來的《新華日報(bào)》《抗戰(zhàn)三日刊》《解放》《民眾》等刊物后拿到區(qū)公所去公開出售,并張貼在墻上讓群眾閱覽。

三、以文藝為武器,掀起宣傳熱潮

革命文藝是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)中國革命的重要的戰(zhàn)線之一。云陽黨組織從建立以來,就十分重視革命文藝。第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時(shí)期,云奉邊區(qū)特委曾以革命歌曲,宣傳組織群眾,在云奉開巫邊區(qū)開展轟轟烈烈的革命活動。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和影響下,云陽城鄉(xiāng)抗日救亡文藝宣傳活動十分活躍。

九一八事變和一·二八事變爆發(fā)后,云陽縣農(nóng)壩鄉(xiāng)白廟子白云小學(xué)的共產(chǎn)黨員和進(jìn)步教師積極在師生中開展抗日救亡宣傳,教育師生關(guān)心國家大事,號召他們走上抗日救亡的道路。同時(shí),還在師生中組織抗日宣傳隊(duì),深入場鎮(zhèn)村寨進(jìn)行抗日宣傳演出,啟發(fā)農(nóng)民大眾的愛國熱情,校長趙子寬編排的以反內(nèi)戰(zhàn)為主題的雙簧劇《張飛打岳飛》,副校長吳文淵自編自演的以反映流亡兒童悲慘遭遇的歌曲《小乞丐》等,都頗受群眾歡迎。

1938年春,縣委委員趙唯謀到“農(nóng)壩鄉(xiāng)抗敵后援分會”主任之職后,在農(nóng)壩地區(qū)組織起以陳漢書等黨員為骨干,有青年農(nóng)民和學(xué)校師生60余人參加的抗日救亡宣傳隊(duì),通過演講、戲劇、歌詠、蓮霄、車燈、金錢板等群眾喜聞樂見的形式,在云奉開巫邊區(qū)的9個(gè)鄉(xiāng)、3個(gè)鎮(zhèn)、54個(gè)保進(jìn)行抗日救亡宣傳,時(shí)間持續(xù)一年多,使成千上萬的群眾,受到了深刻的愛國主義教育。

共產(chǎn)黨員魏秉權(quán)、溫子白分別在云安河南小學(xué)、河北小學(xué)組織了歌詠隊(duì)、戲劇隊(duì),排練了《義勇軍進(jìn)行曲》《大刀進(jìn)行曲》《放下你的鞭子》等抗戰(zhàn)歌曲和戲劇,在云安鹽場、南溪、鹽渠、硐村、梅子等地進(jìn)行義演,受到民眾熱烈歡迎。并利用暑假,組織師生搞軍訓(xùn),路經(jīng)云安、南溪、高陽、小江、城關(guān)等地,沿途開展抗日救亡宣傳活動。這些活動大大激發(fā)了民眾的愛國熱情,鼓舞了民眾將抗戰(zhàn)進(jìn)行到底的信心和決心。

共產(chǎn)黨員李英俊寒暑假回家,在竹溪鄉(xiāng)組織“仙池村學(xué)校聯(lián)合救亡宣傳團(tuán)”,到附近場鎮(zhèn)演出,上演大中小型戲如《放下你的鞭子》《古城怒吼》《后防》等。

1938年7月,縣委委員余曉東利用云陽各界抗敵后援會的名義,發(fā)起組織“云陽縣小學(xué)教師聯(lián)合會”和“抗敵劇團(tuán)”后,又以“小教聯(lián)”為基礎(chǔ)成立“小教工作團(tuán)”。暑假期間,余曉東率領(lǐng)團(tuán)員20余人,巡回全縣各地開展抗日救亡宣傳,歷時(shí)40多天,先后到達(dá)鳳鳴、盤石、中心、云安、南溪、鹽渠、江口、龍?zhí)丁⒏哧枴㈦p江等10多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),印發(fā)傳單1000多份,張貼標(biāo)語、漫畫數(shù)千份,開展以講演、戲劇為主要形式的抗日救亡宣傳,推動了全縣抗日救亡運(yùn)動向縱深發(fā)展。

1938年9月,縣委委員林先禮在縣城東城小學(xué)、西城小學(xué)、云女師附小和區(qū)立小學(xué)中,挑選了部分教師和學(xué)生,組成云陽兒童抗日宣傳團(tuán),利用暑假帶領(lǐng)一群10多歲的娃娃,到云陽長江南北兩岸的10多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),采用唱歌、跳舞、演戲和慰問等生動活潑的形式,積極宣傳抗日救亡,深受群眾喜愛和歡迎。

1939年2月,縣立中學(xué)、女子師范、東城小學(xué)、西城小學(xué)、竹溪小學(xué)等師生在地下黨的領(lǐng)導(dǎo)下,組織歌詠隊(duì)、戲劇隊(duì),建立“救亡閱覽室”,利用寒暑假在全縣各地辦壁報(bào)、刷標(biāo)語、發(fā)傳單進(jìn)行抗日宣傳活動。并通過寫信、發(fā)快電慰問和鼓勵(lì)十九路軍的抗日將士,痛斥民國政府的不抵抗主義。

1939年7月,受到周恩來、郭沫若親切關(guān)懷的國民政府軍事委員會政治部第三廳孩子劇團(tuán)演出一隊(duì),在代理隊(duì)長林犁田(許瀚如)的帶領(lǐng)下,一行20余人,由林先禮陪同,先后在縣城、云安兩地進(jìn)行歷時(shí)28天的抗日救亡宣傳。孩子劇團(tuán)一到云陽,立即展開活動,在縣城街頭巷尾,公共地方的墻壁上,刷寫抗日救亡標(biāo)語;演唱抗日救亡歌曲,演出抗日救亡新劇,慰問傷兵演出。到云安宣傳時(shí),云陽兒童團(tuán)隨行參加活動,和云安鹽工子弟校的師生共同演出了話劇《最后一計(jì)》、街頭劇《復(fù)仇》、兒童劇《樂園進(jìn)行曲》及舞蹈、歌曲。觀眾十分踴躍,演出結(jié)束后,許多觀眾圍著這群滿懷愛國熱情宣傳抗日救亡的小娃娃久久不愿離去。

1939年8月,師韻文在鹽工子弟校挑選10多名高年級學(xué)生,組成“農(nóng)村宣傳隊(duì)”下鄉(xiāng)宣傳,以演講、唱歌、演戲、寫標(biāo)語、畫漫畫等形式,激發(fā)民眾斗志,受到了各地群眾和社會賢達(dá)的熱烈歡迎,點(diǎn)燃了窮鄉(xiāng)僻壤的抗日烽火。

四、演講募捐抗日,激發(fā)民眾熱情

1938年,溫作民、魏秉權(quán)等組織了多次游行,發(fā)動學(xué)生、工人等各界參加,在街頭進(jìn)行抗日宣講,有些學(xué)生、工人也參與演講,很具煽動性,號召群眾有錢出錢,有力出力,打倒日本帝國主義。并組織教師帶上學(xué)生去湯溪流域農(nóng)村串鄉(xiāng)募捐,或者買些抗日書籍、畫冊如《日寇暴行錄》等,去街頭義賣后,捐款和另購買的寒衣寄往抗日前線。

1939年2月,原東北“擦皮鞋少將”江民聲棄官抗日,組織“生活書店”10人,在云陽縣委委員林先禮帶領(lǐng)下,通過縣“抗日救亡后援會”安排接待,到云陽縣城傷兵醫(yī)院慰問傷兵,到學(xué)校講演,在街頭義賣抗日書刊。到云安鎮(zhèn)進(jìn)行抗日宣傳演講時(shí),中共云陽地下黨組織發(fā)動群眾在云安沙灣河壩舉行熱烈的歡迎大會,聽到日本侵略中國的種種暴行和國民黨政府的不抵抗行為,群情激憤,高呼抗日。

1939年3月,共產(chǎn)黨員劉競成(劉競程)、陳明蘭、陶淑君帶領(lǐng)云安鎮(zhèn)河北小學(xué)抗日宣傳隊(duì),到南溪、雙土、鹽渠、江口等鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村,宣講抗日救亡的愛國道理,激發(fā)民族精神。

五、開設(shè)進(jìn)步書店,建立精神陣地

1939年春,云陽縣委決定由縣委委員余曉東負(fù)責(zé)在縣城組建云陽書店,并在縣內(nèi)云安、小江等地區(qū)和奉節(jié)、開縣、巫山、巫溪等縣開設(shè)分店,專售宣傳黨的團(tuán)結(jié)抗日主張,傳播馬克思主義,宣傳八路軍、新四軍英勇抗戰(zhàn)事跡,報(bào)道抗日根據(jù)地偉大業(yè)績等革命進(jìn)步書籍和報(bào)刊,所售刊物均由萬縣生活書店供給。余曉東、林先禮等曾從萬縣生活書店將被國民黨政府查禁、不準(zhǔn)銷售的《國家與革命》《反杜林論》《大眾哲學(xué)》《社會科學(xué)二十講》《群眾》周刊、《生活》周刊等一批革命進(jìn)步書刊,秘密裝了10篾包(每包100余斤)運(yùn)到云陽,在小河口、西坪等地設(shè)攤推銷,或廣為贈閱。云陽書店從創(chuàng)辦到被國民黨云陽當(dāng)局查封,雖然只有幾個(gè)月,但是它作為黨的宣傳陣地,將革命精神、抗日救亡道理、馬克思主義戰(zhàn)爭觀送到千家萬戶,啟迪了云陽人民的思想,為造就一批革命知識分子,發(fā)揮了積極作用,產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

六、利用報(bào)刊文章,大造抗日輿論

1938年冬,隨著抗日救亡運(yùn)動的逐步深入發(fā)展,云陽縣委利用統(tǒng)戰(zhàn)關(guān)系,安排共產(chǎn)黨員郭啟民、林先禮進(jìn)入《云陽公報(bào)》社,以便利用這張報(bào)紙,使之成為黨組織開展抗日救亡宣傳輿論的陣地。郭啟民、林先禮以記者身份為掩護(hù),在報(bào)社編輯、記者和排字、印刷工人中,積極開展工作,使報(bào)紙內(nèi)容、版面等方面有很大革新,經(jīng)常刊登宣傳共產(chǎn)黨的政治主張,傳播革命進(jìn)步思想,宣傳抗日救亡道理,揭露日軍侵華罪行,刊登報(bào)道抗日救亡運(yùn)動和其它方面重大革命事件的新聞、電訊和評論文章。

1939年夏,著名愛國將領(lǐng)、國民黨軍事委員會副委員長馮玉祥將軍從武漢溯江而上,小住云陽時(shí),林先禮借機(jī)采訪馮玉祥,并立即趕寫出訪問記,宣傳馮將軍滿懷愛國激情,號召廣大軍民“團(tuán)結(jié)對外”“一致抗日”。他還請馮將軍題寫《云陽公報(bào)》報(bào)頭,在第二天的報(bào)紙上一并發(fā)表,極大地鼓舞了云陽人民的抗戰(zhàn)熱情。

1943年初,從延安歸來的盛超群密辦油印刊物《正義通訊》,揭露國民黨消極抗戰(zhàn)、發(fā)國難財(cái)和貪污腐化的黑幕,宣傳抗日。印發(fā)幾期后被縣府拘捕,會審后因無實(shí)據(jù)而被驅(qū)逐離鄉(xiāng)。

與此同時(shí),不少共產(chǎn)黨員還創(chuàng)辦壁報(bào)、油印小報(bào)、板報(bào)等,利用這些輿論陣地,宣傳抗日,抨擊敵人,教育鼓舞人民。

七、協(xié)助優(yōu)待抗屬,慰問救護(hù)傷兵

為了激勵(lì)前方將士奮勇殺敵,黨組織發(fā)動組織群眾,積極參加縣優(yōu)待抗日軍人家屬委員會開展的工作,組織共產(chǎn)黨員和群眾慰問抗戰(zhàn)軍人家屬,或寄慰問信,或送生活品,盡力幫助解決軍屬的生活困難。

1939年2月后,一批批的抗戰(zhàn)負(fù)傷官兵,陸續(xù)從前線送到云陽后方醫(yī)院治療。縣委專門召開會議,部署共產(chǎn)黨員說服教育群眾尊敬負(fù)傷官兵,要求黨員多接近傷病員與其交朋友,并盡力設(shè)法疏通傷員管理部門,做好傷員的接待、治療工作。

縣委委員黃周榆經(jīng)常利用星期天,帶領(lǐng)共產(chǎn)黨員、云女師學(xué)生到后方醫(yī)院,熱情護(hù)理傷員,縫補(bǔ)漿洗衣被,讀寫家信,演唱抗日歌曲,演出救亡戲劇,使傷病員深受感動。

縣委書記韋奚成經(jīng)常拖著同北洋軍閥作戰(zhàn)時(shí)負(fù)傷致殘的大腿,出入于傷員營房,贊揚(yáng)他們英勇抗擊日本侵略者而光榮負(fù)傷的英雄行為,噓寒問暖,體貼周到,建立了感情。他參加辛亥革命、討袁護(hù)國等戰(zhàn)爭而致殘仍繼續(xù)革命的事跡和精神也贏得了傷兵的尊重。傷兵們的紀(jì)律增強(qiáng),擾亂民眾的事件少了,很多傷兵傷愈重回前線。

八、延安返鄉(xiāng)青年,宣講激勵(lì)抗日

1938年秋,延安抗日軍政大學(xué)學(xué)生盛超群回到家鄉(xiāng)云陽進(jìn)行抗日救亡活動。縣委邀請盛超群到云中、云女師和城區(qū)小學(xué),進(jìn)行抗日演講。盛超群以自己的親身經(jīng)歷,宣傳中國共產(chǎn)黨團(tuán)結(jié)抗日的主張,詳細(xì)介紹八路軍英勇抗戰(zhàn)的偉績和抗日根據(jù)地軍民攜手合力抗日的動人場景,極大地鼓舞了廣大師生的愛國熱情,盛超群還把從延安帶來的《抗大校歌》《游擊隊(duì)之歌》等歌單和《抗日游擊戰(zhàn)術(shù)講義》等材料送給周初人,以便在師生中進(jìn)行抗日救亡宣傳。盛超群在農(nóng)村組織抗敵后援會,向農(nóng)民宣傳共產(chǎn)黨、八路軍的抗日主張,揭露國民黨消極抗日的本質(zhì)。并經(jīng)常到小學(xué)講演和教唱抗日歌曲。

與此同時(shí),縣委書記溫作民邀請剛從延安歸來的郭良,在云安各學(xué)校師生、鹽場工人和市鎮(zhèn)居民中,教唱《大刀進(jìn)行曲》《延安頌》《抗大校歌》《黃河大合唱》《游擊隊(duì)之歌》等抗日歌曲,組織數(shù)十名男女生和教師的大型歌詠隊(duì),用振奮抗戰(zhàn)精神的歌聲四處宣傳,發(fā)出挽救民族危亡的呼號和反抗日本侵略的怒吼。

云陽報(bào)第20200806期